于全兴

著名摄影家、天津师范大学新闻传播学院教授,硕士生导师

著名摄影家、天津师范大学新闻传播学院教授,硕士生导师

左一:天津师范大学教授于全兴 左二:中国人口福利基金会副理事长、大千当代艺术中心理事长、中华全国工商联联合会常委刘亭 右一:全国工商联青年企业家委员会委员、幸福工程组委会委员林庭申 右二:原全国人大常委会副委员长、全国妇联主席彭珮云

1995年,“幸福工程——救助贫困母亲行动”成立,这个项目希望能帮助母亲们摆脱贫穷、愚昧和疾病。于全兴当时在天津《家庭报》做摄影记者。幸福工程天津组委会1996年成立。在做准备工作时,于全兴看了大量的资料,发现这些资料几乎都是文字,照片非常少,只有组委会一张标志性照片——一位母亲背着的背篓中有一个小孩,母亲流着眼泪回头的瞬间。于全兴希望这个项目能够通过影像得到更好的推进。当时于全兴就下定决心要把这个群体用影像的方式记录下来。经过前期的筹备工作,2001年于全兴开始实行这个计划,开始加入拍摄“贫困母亲”的项目中。

15年中,于全兴34次深入中国西部贫困地区,足迹遍及12个省、市、自治区,走访了94个国家级贫困县、306个村寨,采访拍摄了1100多位贫困母亲。用一个纪实摄影师的镜头,记录下了西部贫困母亲的生存状态。 于全兴希望他记录下的影像,能为这些贫困母亲带来广泛的社会关注,使更多的人了解“幸福工程”,伸出援手,帮助这些贫困的母亲尽早摆脱贫困,过上幸福的生活。

作为一个见证者,于全兴记录了中国西部贫困母亲们经历的转变,这二十年充满了波澜壮阔的故事。二十多年前,她们生活在极度贫困的边缘,面临着生存的艰难和无尽的挑战。在幸福工程的帮扶和社会爱心人士的帮助下,以及国家脱贫攻坚的扶持,现在,她们住上了新房,有了自己的工作,地位也有了提高。更令于全兴动容的是,这些母亲们不仅仅是个人获得了改变,而是她们的家庭更加幸福,她们的孩子们有了更好的教育机会,能够追求更广阔的梦想。这些变化不仅仅是物质层面的,更重要的是她们心灵的觉醒和自信的重建。在这二十多年的见证中,于全兴深深感受到了“母亲”的力量。这些母亲们展现了无尽的坚韧和奋斗,她们是社会进步的缩影。

才仁巴毛,藏族,青海省玉树藏族自治州玉树县结隆乡杂年村。全家5口人,有政府救济的牛羊18头(只),口粮主要靠政府救济,其夫2000年因病离世,经济来源靠采挖虫草,每年有500元收入。

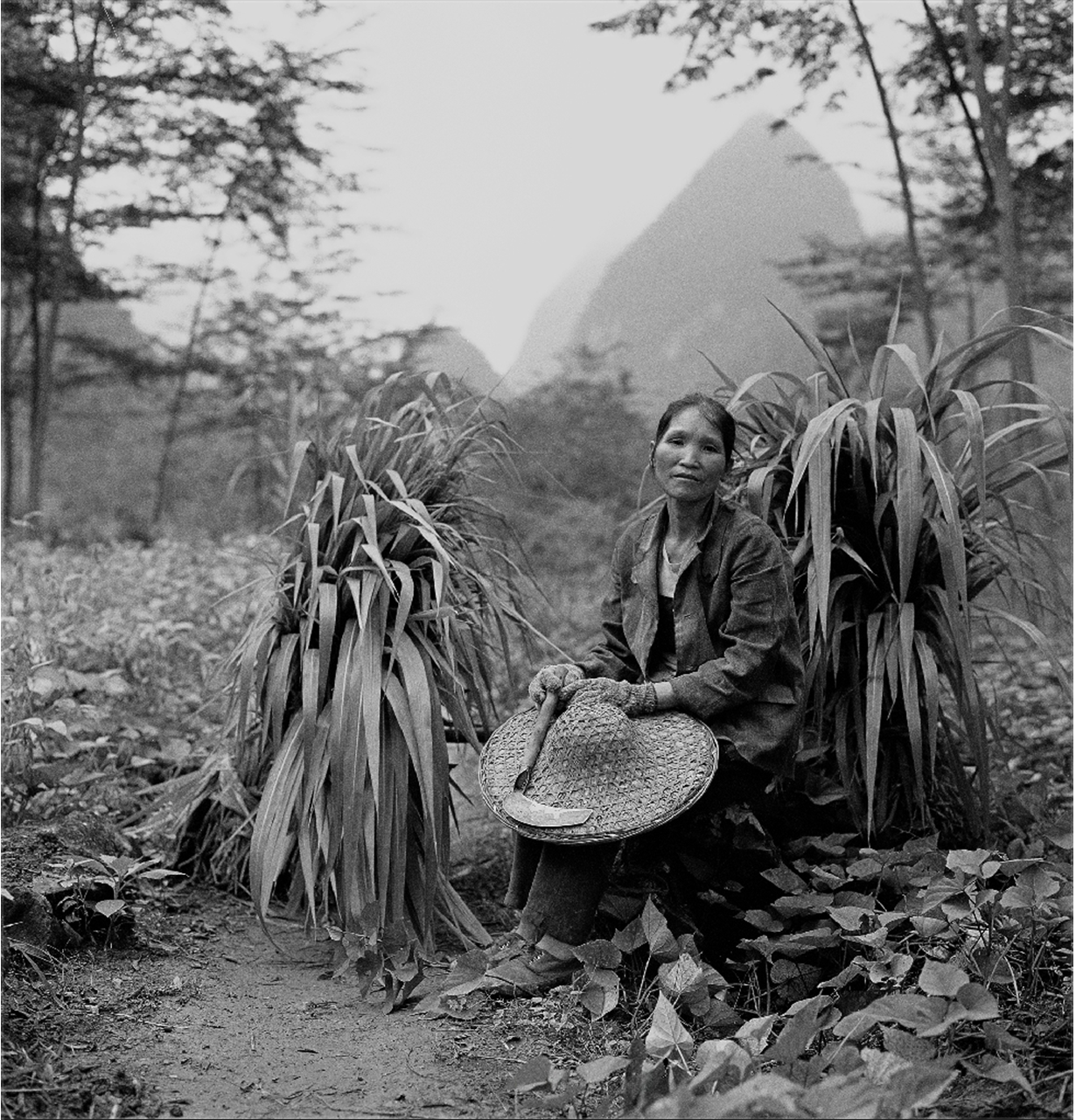

谭爱花,毛南族,广西河池市环江县下南乡古周村干洞屯。全家5口人,老人和其一起生活,大女儿初中辍学外出打工,小儿子每学期生活费用1000元。3亩山坡旱地每年收成的玉米红薯不够吃,需买大米750公斤、玉米400公斤,退耕还林8亩每亩补助230元。每年喂养2头小牛,年纯收入1600多元,欠外债5000元。

张顺兰,汉族,青海互助县松多乡花园村。全家4口人,两个女儿每年上学费用1200元。7.1亩山地退耕还林后每年春季种植树苗,到了冬季便被老鼠吃掉树根,成活率只有10%,政府每年按每亩地100公斤小麦加20元补贴,经济收入靠她和丈夫外出做小工,2005年收入2000元。2006年,张顺兰得到社会爱心人士一对一救助帮扶。

顾彩莲,彝族人,云南丘北县官寨乡山心村。全家4口人,2亩山坡地年收成苞谷不到500公斤,家无牲畜。经济收入靠编竹箩,2001年能挣了100元。她说,如果谁能帮她一些钱,养一头母牛,转过年来母牛下了小牛,她就可以还钱。

布威热比.麦麦提,47岁,三个孩子,长子已成家分户;次子辍学在家务农;长女读皮山县职业高中,每年生活费用6000元。家有6.5亩土地,去年5亩小麦收成1000公斤、1.5亩种植杏子,3只生产母羊2头牛。 卖小麦收入2000元。杏子没有收入。

杨正莉,苗族,云南威信县扎西镇玉京山村。3亩土地年收成150公斤苞谷、50 多公斤洋芋、30 多公斤红薯。两个女儿,5岁大女儿帮别人放牛,报酬是每天能吃上饱饭。她说,结婚6年没有买过一件新衣服,现在穿的都是外省人救济的。她活这么大,最难忘的是2000年政府给她家一头猪、一袋化肥,2001年又给了50块钱。